Grenzüberschreitende Geldtransfers

Grenzüberschreitende Geldtransfers, üblicherweise verstanden als das Geld oder die Güter, die Migrantinnen und Migranten an Familien und Freunde in Herkunftsländern zurückschicken, sind oft die direkteste und am besten bekannte Verbindung zwischen Migration und Entwicklung. Grenzüberschreitende Geldtransfers übersteigen die öffentliche Entwicklungshilfe, sind aber private Mittel. Globale Schätzungen finanzieller Transfers von Migrantinnen und Migranten umfassen Transaktionen, die über das hinausgehen, was allgemein als Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten betrachtet wird, da die statistische Definition, die für die Erfassung von Daten über Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten herangezogen wird, breiter gefasst ist (siehe IMF, 2009). Außerdem decken solche Schätzungen informelle Transfers nicht mit ab. Transfers von Migrantinnen und Migranten können auch sozialer Natur sein, darunter Ideen, Verhaltensweisen, Identitäten, soziales Kapital und Wissen, das Migrantinnen und Migranten während ihres Aufenthalts in einem anderen Teil des Landes oder im Ausland erwerben und das in die Herkunftsgemeinden transferiert werden kann (Levitt, 1998: 927).

Wesentliche Trends

Während der COVID-19-Pandemie erwiesen sich grenzüberschreitende Geldtransfers trotz gegenteiliger Prognosen als widerstandsfähig. Seit 2016 sind grenzüberschreitende Geldtransfers die größte Quelle externer Finanzströme in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs), China ausgenommen (Ratha et al., 2022). Obwohl grenzüberschreitende Geldtransfers private Gelder sind und daher öffentliche Ausgaben nicht ersetzen können, betragen die Überweisungen an LMICs seit mehr als einem Jahrzehnt etwa das Dreifache der offiziellen Entwicklungshilfe (ODA) (ebd.).

Im Jahr 2022 werden grenzüberschreitende Geldtransfers an LMICs voraussichtlich um 4,2 Prozent auf 630 Milliarden US-Dollar steigen, jedoch mit wahrscheinlich regionalen Unterschiedem (ebd.). Beispielsweise werden die grenzüberschreitenden Geldtransfers in die Ukraine, die der größte Empfänger in Europa und Zentralasien ist, im Jahr 2022 voraussichtlich um über 20 Prozent steigen, aber die grenzüberschreitenden Geldtransfers in viele zentralasiatische Länder, die Geldtransfers von Migrant:innen in der Russischen Föderation erhalten, werden wahrscheinlich dramatisch zurückgehen (ebd.). Der prognostizierte Anstieg im Jahr 2022 folgt auf ein Wachstum von 8,6 Prozent im Jahr 2021, als die grenzüberschreitenden Geldtransfers 605 Milliarden US-Dollar erreichten und damit frühere Schätzungen übertrafen (ebd.).

Wie auch schon im Jahr 2020 war auch 2021 einer der Haupttreiber für das Wachstum der grenzüberschreitenden Geldtransfers der Wunsch von Migrant:innen, ihren Familien zu helfen, indem sie Geld nach Hause schickten und auf Ersparnisse zurückgriffen (ebd.). Weitere Faktoren sind die Erholung großer Volkswirtschaften, die wichtige Quellen für Geldtransfers sind, wie die Vereinigten Staaten und Europa, die expansive fiskalische, monetäre und Liquiditätsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie ergriffen haben (ebd.). Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses Wachstum im Jahr 2022 nachhaltig sein wird aufgrund von Gründen wie dem schnell wachsenden Inflation, der Instabilität der Finanzmärkte und den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Weltwirtschaft (ebd.). Im Jahr 2021 waren Indien (89 Milliarden), Mexiko (54 Milliarden), China (53 Milliarden), die Philippinen (37 Milliarden) und Ägypten (32 Milliarden) die fünf wichtigsten Empfängerländer für Geldtransfers in aktuellen USD (ebd.). Indien ist seit 2008 der größte Empfänger von Geldtransfers. Gemessen am Anteil der Überweisungen am Bruttoinlandsprodukt waren die Top-5-Empfänger im Jahr 2021 dagegen kleinere Volkswirtschaften: Libanon (54 %), Tonga (44 %), Tadschikistan ( 34 %) Kirgisische Republik (33 %) und Samoa (32 %) (ebd.).

Basierend auf den verfügbaren Daten waren die fünf wichtigsten Herkunftsländer für Überweisungsabflüsse in aktuellen USD im Jahr 2021 die Vereinigten Staaten (74,6 Milliarden), Saudi-Arabien (40,7 Milliarden), China (22,9 Milliarden), die Russische Föderation (16,8 Milliarden) und Luxemburg (15,6 Milliarden) (ebd.).

Im Vergleich zu 2020 stiegen die grenzüberschreitende Geldtransfers pro Region im Jahr 2021 in Lateinamerika und der Karibik (25,3 %), Südasien (6,9 %), dem Nahen Osten und Nordafrika (7,6 %), Subsahara-Afrika (14,1 %) und Europa und Zentralasien (7,8 %), obwohl die grenzüberschreitenden Geldtransfers nach Ostasien und in den Pazifik zurückgingen (3,3 %), stiegen die Überweisungen in die Region um 2,5 Prozent, wenn man China nicht in den Daten inkludiert (ebd.).

Im vierten Quartal 2021 blieben die durchschnittlichen Kosten für grenzüberschreitende Geldtransfers von 200 USD an LMICs mit 6 Prozent hoch und lagen damit deutlich über dem Ziel von 3 Prozent des Ziels für nachhaltige Entwicklung 10.c.1 (ebd.). Afrika südlich der Sahara hatte mit etwa 7,8 Prozent weiterhin die höchsten durchschnittlichen Überweisungskosten; Südasien hatte mit 4,3 Prozent die niedrigsten durchschnittlichen Überweisungskosten. Die durchschnittlichen Überweisungskosten für die übrigen Regionen waren: Europa und Zentralasien (61 %); Ostasien und Pazifik (5,9 %); Naher Osten und Nordafrika (6,4 %); und Lateinamerika und die Karibik (5,6 %) (ebd.).

Definition

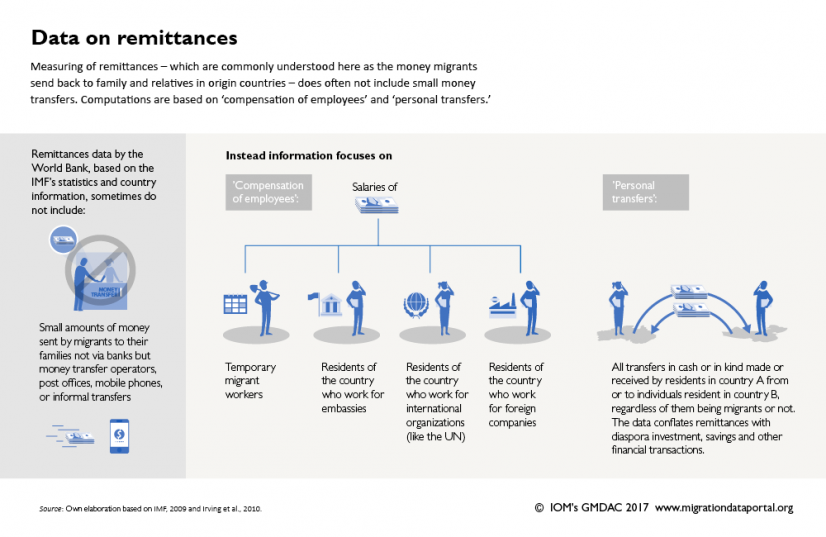

Transferzahlungen von Migrantinnen und Migranten werden allgemein als finanzielle oder Sachtransfers verstanden, die Migrantinnen und Migranten an Freunde und Verwandte in ihren Herkunftsgemeinden schicken. Die statistische Definition internationaler Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten spiegelt dieses allgemeine Verständnis jedoch nur teilweise wider.

Der Internationale Währungsfonds, der Hauptlieferant von auf Zentralbankdaten basierenden Statistiken über internationale Geldtransfers, definiert grenzüberschreitende Geldtransfers von in seinem Handbuch Zahlungsbilanzstatistiken als die Summe von zwei Hauptkomponenten:

(1) „Vergütung von Beschäftigten“: Das bezieht sich auf Einkommen, das von vorübergehenden Wanderarbeitnehmern im Gastland erwirtschaftet wird, und das Einkommen von Arbeitnehmern, die von Botschaften, internationalen Organisationen und ausländischen Unternehmen beschäftigt werden (oder „das Einkommen von Grenz-, Saison- und anderen kurzfristigen Arbeitnehmern, die in einem Wirtschaftsraum beschäftigt werden, in dem sie nicht ansässig sind, und von Ansässigen, die von nicht gebietsansässigen Organisationen beschäftigt werden“ (IMF, 2009: 272). Es ist wichtig zu unterstreichen, dass das gesamte Einkommen von Zeitwanderarbeitnehmern in diese Definition einbezogen wird, obwohl das Einkommen unter Umständen nie tatsächlich (oder zumindest nicht vollständig) ins Herkunftsland transferiert wurde, da Migrantinnen und Migranten auch ihre eigenen Lebenshaltungskosten decken müssen. Des Weiteren zählen auch die Gehälter des Personals ausländischer Arbeitgeber (wie Botschaften oder transnationale Unternehmen) als Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten, da diese Beamten, Diplomaten, Militärangehörigen und anderen als Ansässige des Herkunftslandes betrachtet werden (IWF, 2009), obwohl die meisten dieser Beschäftigten eventuell nicht wirklich Migrantinnen oder Migranten sind und dieses Geld nicht an einen anderen Ort transferieren.

(2) “Persönliche Transfers”: Dabei handelt es sich um alle laufenden Transfers in Form von Geld oder Sachleistungen, die von Ansässigen (egal ob Migrantinnen und Migranten oder nicht) an oder von Personen in anderen Ländern getätigt oder empfangen werden („alle laufenden Transfers zwischen ansässigen und nicht ansässigen Personen“ (IMF, 2009: 273).

Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten können auch innerhalb von Ländern getätigt werden und nicht nur über Grenzen hinweg. Dann spricht man von internen Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten. Des Weiteren handelt es sich nicht bei allen Transfers von Migrantinnen und Migranten um finanzielle oder Sachleistungen. Soziale Transfers von Migrantinnen und Migranten werden definiert als „die Ideen, Verhaltensweisen, Identitäten und das soziale Kapital, die von Gemeinschaften im Aufnahmeland an Gemeinschaften im Ausreiseland fließen“ (Levitt, 1998: 927). Soziale Transfers von Migrantinnen und Migranten umfassen innovative Ideen, wertvolle transnationale Netzwerke, Kenntnisse, politische Werte, politische Reformen und neue technologische Fähigkeiten.

Back to topDatenquellen

Die Weltbank liefert jährliche Schätzungen von Geldtransferströmen von Migrantinnen und Migranten weltweit (und bilateral) basierend auf nationalen Zahlungsbilanzstatistiken, die von Zentralbanken erstellt und vom IWF kompiliert werden. (Siehe die Definitionen der beiden Hauptkomponenten von grenzüberschreitende Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten, die Beispiele dafür liefern, was eingerechnet wird und was nicht [Plaza und Ratha, 2017: 65-78]). Die Daten decken den Zustrom von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten in Länder und ihren Abfluss aus Ländern ab. Letzterer ist in Debatten über Migration und Entwicklung weniger präsent, kann aber ein Indikator für bedeutende Einwandererpopulationen in einem Land sein, insbesondere wenn er den Zustrom von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten übersteigt.

Die Basis für Schätzungen bilateraler Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten sind gewichtete Daten zum Migrantenbestand, das gewichtete Einkommen von Migrantinnen und Migranten basierend an ihrem Pro-Kopf-Einkommen im Zielland und das gewichtete Einkommen im Herkunftsland der Migrantinnen und Migranten (Ratha und Shaw, 2007: 43).

Die Weltbank erstellt außerdem vierteljährliche Schätzungen der Transaktionskosten für Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten. Das sind die „durchschnittlichen Transaktionskosten für das Senden von Geld in ein bestimmtes Land“ und sie werden berechnet als „der einfache Durchschnitt der Gesamttransaktionskosten in Prozent, die für das Verschicken von 200 USD in ein bestimmtes Land von jedem einzelnen Zahlungsdienstleister, der in der Datenbank Remittance Prices Worldwide (RPW) enthalten ist, erhoben werden“. Die Forscher der Weltbank leiten diese Schätzungen entweder aus Transaktionen ab, die sie selbst durchführen, um die Preise festzustellen, oder durch Erfragen der Transferkosten bei einer Reihe von Banken und Geldtransferdiensten (Alvarez et al., 2015: 45; IOM, 2017).

Das KNOMAD der Weltbank hat in Zusammenarbeit mit Ländern, in denen Geldtransfers eine finanzielle Rettungsleine darstellen, die International Working Group to Improve Data on Remittance Flows im April 2022 ins Leben gerufen. Laut KNOMAD werden verbesserte Daten zu Geldtransfers die Indikatoren zur Senkung der Überweisungskosten im Kontext der nachhaltigen Entwicklungsziele direkt unterstützen und zur Erhöhung des Überweisungsvolumens sowie zur Unterstützung des ersten Ziels des Globalen Paktes für Migration zur Verbesserung der Daten (ebd.)

Seit 2007 veröffentlicht die Finanzierungsfazilität für Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten (FFR) des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) Daten und Statistiken zu Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten im Rahmen einer Reihe von Berichten unter dem Titel Sending Money Home basierend auf Daten unter anderem von Zentralbanken, dem IWF und der RPW-Datenbank der Weltbank. Die Berichte decken zentrale Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten betreffende Fragen sowohl aus globaler als auch aus regionaler Perspektive ab und bieten Vergleichsindikatoren, um die Bedeutung von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten unter Regionen und Subregionen zu messen. Der aktuellste Bericht (2017) enthält Daten und Analysen von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten und Migrationstrends für Entwicklungsländer im vergangenen Jahrzehnt sowie den potentiellen Beitrag von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten zu den nachhaltigen Entwicklungszielen.

2018 führte die FFR des IFAD RemitSCOPE ein, ein Online-Tool, das regionale, subregionale und nach Ländern aufgeschlüsselte Daten und Analysen des Überweisungsmarkts liefert. Es zielt darauf ab, die sich schnell ändernden Marktgegebenheiten in der Überweisungsbranche abzubilden, um dabei zu helfen, die Ziele der Familien, die Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten erhalten, als Kunden und die Strategien der privatwirtschaftlichen Dienstleister zusammenzubringen. RemitSCOPE liefert Marktprofile für 50 Länder oder Gebiete in Asien und dem pazifischen Raum, aber weitere Regionen der Welt sollen schrittweise einbezogen werden.

Back to topStärken und Schwächen von Daten

Die Schätzungen der Weltbank werden verwendet, um einen großen Datensatz zu liefern, der die meisten Länder der Welt abdeckt. So kann der Nutzer Trends und den Umfang von Überweisungen verstehen, indem er sie mit anderen Strömen wie der öffentlichen Entwicklungshilfe vergleicht. Die Schätzungen sind jedoch alles andere als exakt, was an den unten umrissenen methodischen Herausforderungen liegt (Alvarez et al., 2015; Weltbank, 2016; Plaza und Ratha, 2017).

Die Zahlungsbilanzkategorie “Vergütung von Beschäftigten”, wie sie vom IWF definiert wird, kann Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten unter Umständen bedeutend überschätzen, wenn ein Land eine große UN- und/oder Botschaftspräsenz hat und Fabriken transnationaler Konzerne beherbergt, die viele Arbeiter beschäftigen. Diese Mitarbeiter werden als „nicht ansässig“ oder Migrantinnen und Migranten im Land gezählt und ihre gesamte Entlohnung wird als Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten erfasst. Es ist daher nicht möglich festzustellen, ob die offiziellen Zahlen von IWF und Weltbank für diese Länder korrekt sind oder bedeutende Überschätzungen vorliegen, da die Vergütung der Mitarbeiter von Botschaften, UN und ausländischen Unternehmen ebenfalls gezählt wird (Alvarez et al., 2015).

Statistisch gesehen können Migrantinnen und Migranten, die seit mindestens zwölf Monaten in einem Land leben, nicht von anderen Einwohnern unterschieden werden, die keine Migrantinnen oder Migranten sind, da diese Statistiken auf dem Aufenthalt basieren und nicht auf dem Migrantenstatus (Alvarez et al., 2015: 43). In der zweiten Komponente der grenzüberschreitende Geldtransfers – „persönliche Transfers“ – berücksichtigt der IWF, ob ein Transfer über Grenzen hinweg getätigt wird, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, der Nationalität oder dem Geburtsland einer Person, da diese Informationen oft nicht verfügbar sind. Beim Empfänger oder Sender des Geldtransfers kann es sich daher nicht nur um eine Migrantin oder einen Migranten handeln, sondern beispielsweise auch um einen Staatsbürger mit Verbindungen in ein anderes Land. Somit können Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten mit größeren Geldsummen zusammengefasst sein, die von privaten Investoren und Diaspora-Mitgliedern für geschäftliche Investitionen, Immobilienkäufe und andere finanzielle Transaktionen verschickt werden. Das führt zu einer wahrscheinlich zu hoch angesetzten Schätzung von diesen Transfers.

Zum Vergleich der Schätzungen von grenzüberschreitende Geldtransfers für verschiedene Zeitpunkte muss angemerkt werden, dass die dokumentierte weltweite Zunahme von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten in den letzten Jahren tatsächlich aus Veränderungen beim Messen von Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten entstanden sein kann, anstatt aus einer wirklichen Zunahme dieser Finanzströme (Ratha, 2003; World Bank, 2006; Clemens und McKenzie, 2014). Fast 80 Prozent der Zunahme aufgezeichneter grenzüberschreitende Geldtransfers für den Zeitraum 1990–2010 kann auf Änderungen der Messung zurückgeführt werden, und nur ein Fünftel spiegelt eventuell Veränderungen aufgrund einer höheren Anzahl internationaler Migrantinnen und Migranten und des Einkommens, das diese in den Zielländern wahrscheinlich erwirtschaften, wider. Zusätzlich wurde zum einen die Berichterstattung über mit Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten verbundene Transaktionen verbessert und zum anderen haben Migrantinnen und Migranten zunehmend formellere Zahlungsmethoden verwendet, da die informellen Kanäle als Teil der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche weniger geworden sind (ebd.).

Außerdem muss man bedenken, dass sich die Schätzungen von IWF und Weltbank auf grenzüberschreitende Geldtransfers konzentrieren, die über offizielle Kanäle wie Banken erfolgen. Nicht alle kleinen Transaktionen, die Migrantinnen und Migranten über Geldtransferunternehmen (wie Westen Union), Postämter und mobile Transferunternehmen (wie M-Pesa in Kenia) durchführen, werden in allen Ländern mit einbezogen, und ebenso wenig informelle Transfers (beispielsweise über Freunde, Verwandte oder Transportunternehmen, die in die Herkunftsgemeinde zurückkehren), je nach den Datenquellen, die die verschiedenen Zentralbanken heranziehen. Da diese Transfers, die in Zahlungsbilanzen nicht systematisch eingeschlossen werden, ihrem Volumen nach erheblich sein können, insbesondere im Kontext von Süd-Süd-Migration, liegen die offiziellen Zahlen wahrscheinlich ganze 50 Prozent unter dem tatsächlichen Ausmaß des Phänomens (Irving et al., 2010; World Bank, 2011). Aufgrund des weitgehend unbekannten Umfangs informeller Transfers melden einige Länder, insbesondere im Afrika südlich der Sahara, dem IWF in ihren Zahlungsbilanzen keine Zahlen zu Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten. Daten über Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten variieren auch von Land zu Land aufgrund der Unterschiede der Datenverfügbarkeit, der nationalen Gesetzgebung und der politischen Rahmenbedingungen, sodass die Staatsbürgerschaft anstelle des Aufenthaltsstatus in der Definition und für die Vereinfachung der Datenverarbeitung herangezogen wird (Irving et al., 2010; World Bank, 2011; Plaza und Ratha, 2017).

Das Ausmaß der Über- und Unterschätzungen ist jedoch unbekannt und schwer zu berechnen (IOM, 2017). Spezifische, repräsentative Erhebungen zu Migration und Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten können detailliertere und zuverlässigere Informationen auf nationaler oder lokaler Ebene liefern (World Bank, 2011). Das schließt auch Warentransfers zum Beispiel in Form von Konsumgütern ein, die nicht Teil der offiziellen Aufzeichnungen sind, aber beträchtlich sein können, insbesondere im Süd-Süd-Kontext (Melde und Schicklinski, 2011).

Schätzungen bilateraler Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten sind anfällig aufgrund der Beschränkungen von Daten zum Migrantenbestand, die hier beschrieben werden. Die Berechnung basiert auf dem Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf im Herkunftsland der Migrantin oder des Migranten und kann daher kein Beleg für ein dort höheres BNE sein, da von der Annahme ausgegangen wird, dass Migrantinnen und Migranten in Länder mit höherem Einkommen gehen. Des Weiteren räumt die Weltbank Probleme dahingehend ein, dass ein Transfer manchmal nicht einem konkreten Land zugeordnet werden kann, insbesondere wenn er über eine internationale Bank läuft (Ratha und Shaw, 2007). Es ist daher wichtig zu unterstreichen, dass es sich hier um berechnete Schätzungen handelt und nicht um genaue Zahlen (Alvarez et al., 2015).

Das Testen von Geldtransferkanälen von Migrantinnen und Migranten mithilfe fiktiver, von Weltbankanalysten durchgeführter Geldtransfers ist ebenfalls mit bedeutenden Beschränkungen verbunden. Nur wenige Korridore werden überwacht. Unterschiede bei den Transaktionskosten abhängig vom gesendeten Betrag, wobei bei den höheren Beträgen aller Wahrscheinlichkeit nach weniger Kosten anfallen, verzerren den repräsentativen Charakter relevanter Daten. Die Kosten können sich auch schnell ändern, was bedeutet, dass die berichteten Transaktionskosten schnell veraltet sind (Alvarez et al., 2015; IOM, 2017). Nichtsdestotrotz können Schätzungen von Transaktionskosten dabei helfen, den Fortschritt hin zu der im nachhaltigen Entwicklungsziel (SDG) enthaltenen Zielsetzung einer Reduzierung der Versandkosten auf 3 Prozent des gesendeten Betrages zu überwachen.

Literaturhinweise

| International Monetary Fund (IMF) | |

|---|---|

| 2009 | Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition (BPM6), IMF, Washington, D.C. |

| 2009 | International Transactions in Remittances: Guide for Compilers and Users, IMF, Washington, D.C. |

| Alvarez, P.S. et al. | |

| 2015 | ‘Remittances: How reliable are the data?’, Migration Policy Practice V(2): 42-46. |

| Plaza, S. and D. Ratha | |

| 2017 | ‘Remittances’, in Global Migration Group (eds.) Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for Development. Global Knowledge Partnership for Migration and Development (KNOMAD), World Bank, Washington, D.C.: 65-78. |

| World Bank | |

|

2022

2021

2020a

2020b |

Migration and Development Brief 36. A War in a Pandemic: Implications of the Ukrainian crisis and COVID-19 on global governance of migration and remittances flows. May 2022. World Bank, Washington, DC. Migration and Development Brief 35. Recovery: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. November 2021. World Bank, Washington, DC. Migration and Development Brief 33: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, October 2020. World Bank, Washington, DC. Migration and Development Brief 32: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, April 2019. World Bank, Washington, DC. |

| 2019 | Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Migration and Development Brief, No. 31, April 2019. World Bank, Washington, DC. |

| 2019 | Data release: Remittances to low- and middle-income countries on track to reach $551 billion in 2019 and $597 billion by 2021. People on the move blog. |

| 2019 | Leveraging Economic Migration for Development : A Briefing for the World Bank Board (English). Washington, D.C. : World Bank Group. |

| 2018a | Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Migration and Development Brief, No. 30, December 2018. World Bank, Washington, DC. |

| 2018b | Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Migration and Development Brief, No. 29, April 2018. World Bank, Washington, DC. |

|

2006 |

Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration. Washington, DC. |

| 2011 |

‘Data Notes’, The Migration and Remittances Factbook 2011, Migration and Remittances Unit, World Bank, Washington, D.C. |

| 2016 | Migration and Remittances Factbook 2016. World Bank, Washington, D.C. |

| Irving, J., S. Mohapatra and D. Ratha | |

| 2010 | ‘Migrant Remittance Flows. Findings from a Global Survey of Central Banks’, World Bank Working Paper No. 194, World Bank, Washington, D.C. |

| Clemens, M. A. and D. McKenzie | |

|

2014 |

Why Don’t Remittances Appear to Affect Growth? CGD Working Paper 366, Center for Global Development, Washington, DC. |

| Ratha, D. | |

| 2003 |

“Workers Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance.” Global Development Finance, World Bank, Washington DC. |

| 2007 |

“Leveraging Remittances for Development.” Policy Brief, Migration Policy Institute, Washington, DC. |

| Ratha, D. et al | |

|

2011

|

“Workers Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance.” Global Development Finance, World Bank, Washington DC |

| International Fund for Agricultural Development (IFAD) | |

| 2017 | Sending Money Home: Contributing to the SDGS, one family at a time. |

| 2015 | Sending Money Home: European flows and markets. |

| 2013 | Sending Money Home to Asia: Trends and opportunities in the world's largest remittance marketplace. |

|

Funkhauser, E. |

|

| 2012 |

‘Using longitudinal data to study migration and remittances’, in: Vargas-Silva, C. (ed.) Handbook of Research Methods in Migration. Edward Elgar: Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: 186-206. |

|

Melde, S. and J. Schicklinski |

|

| 2011 |

‘Remittances in the African, Caribbean and Pacific countries’, Background note ACPOBS/2011/BN02. |

| Levitt, P. | |

| 1998 |

‘Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion’, International Migration Review, Vol. 32(4): 926-948. |