Rapatriements de fonds

Le rapatriement de fonds, généralement compris comme l’argent ou les biens que les migrants envoient à leur famille et à leurs amis dans leur pays d’origine, constitue souvent le lien le plus direct et le plus connu entre migration et développement. Le rapatriement de fonds dépassent l’aide publique au développement mais il s’agit de fonds privés. Les estimations mondiales des transferts financiers effectués par les migrants comprennent des opérations qui dépassent ce que l’on considère habituellement comme des envois de fonds, car la définition statistique utilisée pour recueillir des données sur ceux-ci est plus large (voir FMI, 2009). En outre, ces estimations ne tiennent pas compte des transferts informels. Les envois peuvent également être de nature sociale : les migrants peuvent apporter à leur communauté d’origine un capital social ou des idées, comportements, identités et connaissances acquis pendant leur séjour dans une autre partie du pays ou à l’étranger (Levitt, 1998 :927).

Principales tendances

Pendant la pandémie de COVID-19, et malgré des projections contraires, les envois de fonds ont fait preuve de résilience. Depuis 2016, les envois de fonds constituent la plus grande source de flux financiers externes vers les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM) autres que la Chine. Bien que les envois de fonds soient des fonds privés et ne puissent donc pas remplacer les dépenses publiques, les envois de fonds vers les PRFM ont représenté environ trois fois le volume de l'aide publique au développement (APD) pendant plus d'une décennie (Ratha et al., 2022).

En 2022, les flux de transferts de fonds vers les PRFM devraient augmenter de 4,2 pour cent pour atteindre 630 milliards USD, mais des différences régionales existeront probablement (ibid.). Par exemple, les envois de fonds vers l'Ukraine, qui est le plus grand bénéficiaire en Europe et en Asie centrale, devraient augmenter de plus de 20 % en 2022, mais les flux d'envois de fonds vers de nombreux pays d'Asie centrale qui reçoivent des envois de fonds de migrants en Russie vont probablement chuter de façon spectaculaire (ibid.). L'augmentation prévue en 2022 fait suite à une croissance de 8,6 pour cent enregistrée en 2021, lorsque les flux de transferts de fonds ont atteint 605 milliards USD, dépassant ainsi les estimations antérieures (ibid.).

Comme en 2020, le désir des migrants d'aider leur famille en envoyant de l'argent chez eux et en puisant dans leur épargne a été l'un des principaux moteurs de la croissance des envois de fonds en 2021(ibid.). Parmi les autres facteurs, citons la reprise des grandes économies qui sont des sources importantes de transferts de fonds, comme les États-Unis et l'Europe, qui ont mis en œuvre des mesures fiscales, monétaires et de liquidité expansionnistes liées à la pandémie (ibid.). Il est toutefois peu probable que cette croissance puisse être maintenue en 2022 pour des raisons telles que la croissance rapide de l'inflation, l'instabilité des marchés financiers et l'impact de l'invasion Russe de l'Ukraine sur l'économie mondiale (ibid.).

En 2021, en USD courants, les cinq principaux pays destinataires des envois de fonds étaient l'Inde (89 milliards), le Mexique (54 milliards), la Chine (53 milliards), les Philippines (37 milliards) et la République arabe d'Égypte (32 milliards) (ibid.). En termes relatifs, les 5 principaux pays ayant reçu les envois de fonds les plus élevés en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) en 2019 étaient les suivants : Lebanon (54%), Tonga (44% du PIB), Tadjikistan (34%), la République kirghize (33%) et le Samoa (32%) (ibid.).

Sur la base des données disponibles, les cinq principaux pays sources des envois de fonds en USD courants en 2021 étaient les États-Unis (74,6 milliards), ), l'Arabie saoudite (40,7 milliards), la Chine (22,9 milliards), la Fédération de Russie (16,8 milliards) et le Luxembourg (15,6 milliards) (ibid.).

Par rapport à 2020, les envois de fonds par région en 2021 ont augmenté en Amérique latine et dans les Caraïbes (25,3 %), en Asie du Sud (6,9 %), au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (7,6 %), en Afrique subsaharienne (14,1 %) et en Europe et en Asie centrale (7,8 %). Bien que les envois de fonds vers l'Asie de l'Est et le Pacifique aient diminué (3,3 %), les envois de fonds vers la région ont augmenté de 2,5 % lorsque la Chine n'est pas incluse dans les données (ibid.).

Au quatrieme trimestre de 2020, le coût moyen de transfert de 200 USD vers les PRFI restés élevés à 6%du montant transféré (Banque Mondiale, 2020). Ceci est bien au-dessus des 3% visés de l'objectif de développement durable 10.c.1 (ibid.). L’Afrique Sub-Saharienne a continué à avoir le coût moyen le plus élevé des envois de fonds, à environ 7,8% ; l’Asie du Sud affiche les coûts moyens les plus bas, à 4,3%. Les coûts d’envoies de fonds moyens pour les autres régions étaient les suivants : Europe et Asie centrale (61%) ; Asie de l’Est et Pacifique (5,9%) ; Moyen Orient et Afrique du Nord (6,4%) ; et Amérique latine et Caraïbes (5,6%) (ibid.).

Définition

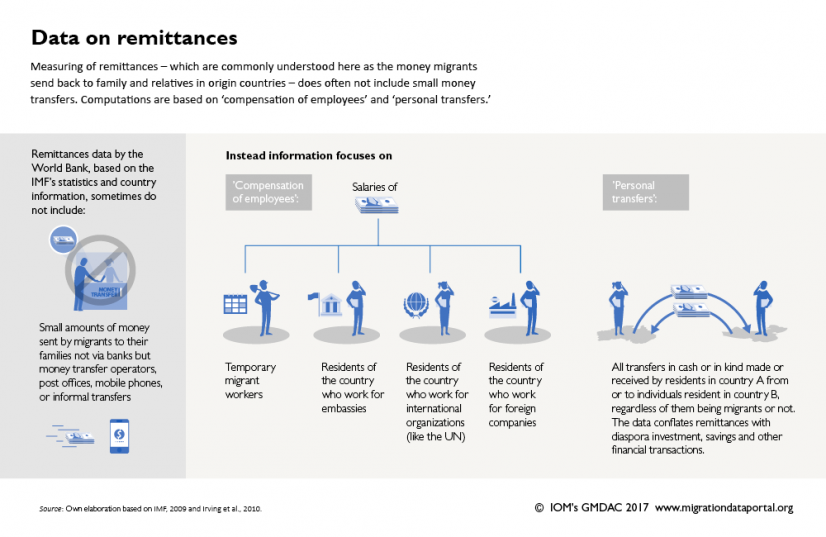

Le rapatriement de fonds désigne généralement des transferts financiers ou en nature effectués par les migrants au bénéfice de leurs amis ou parents dans leurs communautés d’origine. Toutefois, la définition statistique des transferts de fonds internationaux ne reflète que partiellement cette interprétation commune.

Dans son Manuel de la balance des paiements, le Fonds monétaire international, principale source de statistiques sur les envois de fonds internationaux basée sur les données de la Banque centrale, définit les envois de fonds comme la somme de deux principales composantes :

1) « La rémunération des salariés » : il s’agit des revenus perçus par les travailleurs migrants temporaires dans le pays hôte et du revenu des travailleurs employés par les ambassades, les organisations internationales et les sociétés étrangères (ou « le revenu de travailleurs frontaliers, saisonniers et autres travailleurs à court terme qui sont employés dans une économie dont ils ne sont pas résidents, et le revenu de résidents employés par des entités non résidentes », FMI, 2009 : 289-290). Il est important de souligner que cette définition désigne la totalité des revenus des travailleurs migrants temporaires, bien que ces revenus ne soient pas toujours transférés (du moins pas entièrement) vers le pays d’origine, étant donné que les migrants doivent couvrir les frais de leur propre subsistance. En outre, les salaires des personnes qui travaillent pour des employeurs étrangers (notamment des ambassades ou des sociétés transnationales) comptent également comme des fonds rapatriés étant donné que le personnel militaire et les fonctionnaires, diplomates et autres sont considérés comme résidents de leur pays d’origine (FMI, 2009), même si la plupart de ces employés ne sont pas réellement des migrants et ne transfèrent pas forcément leurs fonds.

2) Les « transferts personnels » : ils comprennent tous les transferts courants en espèces ou en nature effectués ou reçus par des résidents (qu’il s’agisse ou non de migrants) de la part de personnes dans d’autres pays ou au profit de celles-ci (« tous les transferts courants effectués par des particuliers au profit de particuliers », FMI, 2009 : 290).

Le rapatriement de fonds peut également avoir lieu à l’intérieur d’un pays, pas seulement d’un pays à l’autre : on les qualifie alors de transferts de fonds internes. En outre, tous les rapatriements de fonds ne sont pas monétaires ou en nature. Les transferts à caractère social sont définis comme « les idées, les pratiques et le capital social transférés des communautés d’un pays à celles d’un autre pays » (Levitt, 1998 : 927), par exemple des idées novatrices, de précieux réseaux transnationaux, des connaissances, des valeurs politiques, des réformes politiques et de nouvelles compétences technologiques.

Back to topSources des données

La Banque mondiale réalise des estimations annuelles des rapatriements de fonds (bilatéraux) à l’échelle mondiale, en se fondant sur les statistiques nationales de la balance des paiements produites par les banques centrales et rassemblées par le FMI (voir ci-dessus les définitions des deux principales composantes des rapatriements de fonds, qui donnent des exemples de ce que l’on considère ou non comme tel [Plaza et Ratha, 2017, p.65-78]). Les données portent sur les envois de fonds qui entrent et sortent des pays. Ces derniers ne sont pas au premier plan des débats sur la migration et le développement mais peuvent être le signe d’une importante population d’immigrés dans un pays, en particulier si les fonds sortant de celui-ci dépassent les fonds reçus.

Les estimations des rapatriements de fonds bilatéraux s’appuient sur des données pondérées relatives à la population de migrants, les revenus pondérés des migrants sur la base du revenu par habitant du pays de destination et les revenus pondérés du pays d’origine des migrants (Ratha et Shaw, 2007 : 43).

La Banque mondiale réalise également des estimations des coûts de transaction de ces envois de fonds sur une base trimestrielle. Il s’agit de la « moyenne des coûts de transaction des envois de fonds vers un pays donné », calculée comme la « moyenne arithmétique de la totalité des coûts de transaction en pourcentage de l’envoi de 200 dollars des États-Unis, facturés par chaque prestataire de services de transfert de fonds inclus dans la base de données Remittance Prices Worldwide (RPW) pour un pays donné ». Les chercheurs de la Banque mondiale obtiennent ces chiffres soit en effectuant eux-mêmes des transactions pour obtenir les prix, soit en se renseignant auprès d’un certain nombre de banques et d’opérateurs de transferts monétaires (Alvarez et al., 2015 : 45 ; OIM, 2017).

Depuis 2007, le Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds (MFEF) du Fonds international de développement agricole (FIDA) publie des données et statistiques sur les rapatriements de fonds dans sa série de rapports « Travailleurs migrants et envois de fonds », s’appuyant sur les informations communiquées, entre autres, par les banques centrales, le FMI et la base de données RPW de la Banque mondiale. Ces rapports traitent des principales difficultés auxquelles se heurtent les rapatriements de fonds aux niveaux mondial et régional et fournissent des indicateurs comparatifs pour mesurer l’importance de ces transferts au sein des régions et sous-régions. Le rapport le plus récent (2017) comprend des données et analyses sur les tendances relatives à la migration et aux rapatriements de fonds dans les pays en développement au cours de la dernière décennie, ainsi que les contributions potentielles des rapatriements de fonds aux objectifs de développement durable.

En 2018, le MFEF du FIDA a lancé RemitSCOPE, un outil en ligne qui présente des données aux niveaux régional, sous-régional et national ainsi que des analyses du marché des rapatriements de fonds. Il est conçu pour faire face à la rapidité de l’évolution des réalités du marché des envois de fonds, en permettant de concilier les objectifs des familles qui transfèrent des fonds, en tant que clients, et les stratégies des prestataires de services privés. RemitSCOPE présente les profils de marché de 50 pays ou zones de la région de l’Asie et du Pacifique, mais d’autres régions du monde seront ajoutées progressivement.

Back to topPoints forts et limites des données

Les estimations de la Banque mondiale fournissent un vaste ensemble de données portant sur la plupart des pays du monde, qui permettent de comprendre les tendances et l’ampleur des transferts et de les comparer à d’autres flux tels que ceux de l’aide publique au développement (APD). Toutefois, ces estimations sont loin d’être fiables en raison des difficultés méthodologiques décrites ci-dessous (Alvarez et al., 2015 ; Banque mondiale, 2016 ; Plaza et Ratha, 2017).

La catégorie « rémunération des salariés » de la balance des paiements, telle que définie par le FMI, peut entraîner une surestimation considérable des rapatriements de fonds provenant des pays où la présence de l’ONU et/ou d’ambassades est importante, et qui accueillent des sociétés transnationales employant un grand nombre de travailleurs. Ces employés sont considérés comme « non-résidents » ou comme migrants dans le pays, et leurs traitements sont comptés comme des envois de fonds. Il est donc impossible de vérifier si les chiffres officiels de la Banque mondiale et du FMI sont exacts pour ces pays, ou largement surestimés parce qu’ils comprennent les traitements du personnel des ambassades, de l’ONU et des sociétés étrangères (Alvarez et al., 2015).

Les migrants qui résident dans un pays pendant au moins 12 mois ne peuvent être distingués des résidents qui ne sont pas des migrants dans les statistiques, celles-ci étant fondées sur la résidence et non sur le statut migratoire (Alvarez et al., 2015 :43). La deuxième composante des envois de fonds – « transferts personnels » – du FMI tient compte du caractère transfrontalier des envois, et non du statut de résidence, de la nationalité ou du pays de naissance des personnes concernées, ces informations étant rarement disponibles. Le bénéficiaire ou l’expéditeur du transfert d’argent n’est donc pas forcément un migrant : il peut s’agir d’un citoyen ayant des liens avec un autre pays, par exemple. Ainsi, de grandes sommes d’argent envoyées par des investisseurs privés et des membres de la diaspora pour des investissements dans des entreprises, l’achat d’une propriété et d’autres transactions financières, peuvent être comptées comme des envois de fonds, ce qui entraîne probablement une surestimation de ceux-ci.

Lorsque l’on compare les estimations des rapatriements de fonds au fil du temps, il est important de noter que la croissance enregistrée ces dernières années à l’échelle mondiale est sans doute liée à l’évolution de la façon dont les rapatriements de fonds sont mesurés, plutôt qu’à une réelle augmentation de ces flux (Ratha, 2003 ; Banque mondiale, 2006 ; Clemens et McKenzie, 2014, 2014). Près de 80 % de l’augmentation des rapatriements de fonds au cours de la période 1990—2010 peut s’expliquer par des changements dans la façon dont ils sont mesurés ; un cinquième seulement reflète les variations dues à une augmentation du nombre de migrants internationaux et des revenus qu’ils sont susceptibles de percevoir dans les pays de destination. En outre, non seulement le recensement des opérations de rapatriement de fonds a été amélioré, mais les migrants ont de plus en plus recours à des méthodes de paiement formelles, les voies informelles ayant diminué à la suite de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (ibid.).

Il est également important de garder à l’esprit que les estimations de la Banque mondiale et du FMI s’appuient principalement sur les fonds rapatriés par les voies officielles, telles que les banques. Les petites transactions effectuées par les migrants par l’intermédiaire de petits opérateurs de transferts monétaires (tels que Western Union), des bureaux de poste ou des sociétés de transfert d’argent par téléphonie mobile (telles que M-Pesa au Kenya) ne sont pas toutes prises en compte dans tous les pays, pas plus que les transferts informels (passant par des entreprises de transport ou par des amis ou parents retournant dans la communauté d’origine), en fonction des sources de données utilisées par les différentes banques centrales. Le volume de ces transferts, qui ne sont pas systématiquement pris en compte dans la balance des paiements, peut être important, en particulier en ce qui concerne les envois entre pays du Sud ; ce phénomène pourrait donc être sous-évalué dans les chiffres officiels, jusqu’à 50 % de leur montant (Irving et al., 2010 ; Banque mondiale, 2011). Les transferts informels étant largement méconnus, certains pays, en particulier en Afrique subsaharienne, ne communiquent pas au FMI les chiffres des rapatriements de fonds dans leur balance des paiements. En outre, les données sur les envois de fonds varient d’un pays à l’autre en fonction de la disponibilité des données, et en raison de différences relatives aux cadres législatifs et politiques nationaux, qui fondent leur définition sur la citoyenneté et non le statut de résident afin de simplifier le traitement des données (Irving et al., 2010 ; Banque mondiale, 2011 ; Plaza et Ratha, 2017).

Toutefois, il est difficile de savoir dans quelle mesure les chiffres sont surestimés ou sous-estimés (OIM, 2017). Des enquêtes spécifiques et représentatives sur la migration et les rapatriements de fonds peuvent fournir des informations plus fiables et détaillées au niveau national ou local (Banque mondiale, 2011). Cela vaut également pour les transferts de produits de base, tels que les biens de consommation, qui ne sont pas pris en compte dans les enregistrements officiels mais peuvent être importants, notamment lorsqu’ils ont lieu entre pays du Sud (Melde et Schicklinski, 2011).

Les estimations relatives aux rapatriements de fonds bilatéraux se heurtent aux limites des données sur la population de migrants décrites ici. Le calcul est fondé sur le revenu national brut (RNB) par habitant dans le pays d’origine du migrant ; il ne peut donc être effectué si le RNB est plus élevé dans le pays d’origine, partant du principe que les migrants se déplacent vers des pays à revenus plus élevés. La Banque mondiale signale également qu’il est difficile d’attribuer un transfert à un pays spécifique, en particulier lorsqu’il passe par une banque internationale (Ratha et Shaw, 2007). Il est donc important de souligner que ces chiffres sont des estimations et non des montants exacts (Alvarez et al., 2015).

En collaboration avec les pays où les transferts de fonds constituent une bouée de sauvetage financière, la KNOMAD de la Banque mondiale a lancé le Groupe de travail international pour améliorer les données sur les flux de transferts de fonds en avril 2022. Selon la KNOMAD, l'amélioration des données sur les transferts de fonds soutiendra directement les indicateurs des Objectifs de développement durable sur la réduction des coûts des transferts de fonds et l'augmentation du volume des transferts de fonds, ainsi que le premier Objectif du Pacte mondial sur les migrations visant à améliorer les données (ibid.).

L’évaluation des systèmes d’envoi de fonds par les analystes de la Banque mondiale au moyen de transferts fictifs se heurte également à d’importantes limites. Seuls quelques canaux sont surveillés. Le fait que les coûts de transaction dépendent de la somme envoyée (ils sont généralement moins importants si la somme est élevée) rend les données peu représentatives. En outre, parce que les coûts peuvent changer rapidement, les données communiquées à ce sujet deviennent rapidement obsolètes (Alvarez et al., 2015 ; OIM, 2017). Néanmoins, les estimations des coûts de transaction peuvent permettre de suivre les progrès accomplis en ce qui concerne l’objectif de développement durable (ODD) consistant à réduire les coûts d’envoi à 3 % du montant transféré.